フランスのスーパーはキリスト教のイベントの度にチョコレートの特設売り場が現れ、その甘い匂いと量にはクラクラ圧倒されるわ。チョコレート依存症の人が多いの?

Bonjour ! 胡桃です。フランス人はチョコレート、本当に好きです。

皆んなが大好きだから、何かにつけて贈り物にします。

この記事ではフランス人がどのくらいチョコレートを食べているか?

フランス人にもチョコレート依存症が多いのか?

フランス人とは切っても切れない、あのチョコレートスプレッド、ヌテラについてもお話しします。

フランス人の90%はチョコレートが好き。

統計によると、2016年には国民1人当たり1年に6キロあまりのチョコレートを食べたことになるそう。

フランス全体では、年におよそ40万トンが消費されているのだそうです。

チョコレートを特にモリモリ食べるノエルと復活祭には

ノエルには年間の9%、復活祭には4%を売り上げています。

フランスのバレンタインデーはチョコレートを贈る習慣はないものの、この日はチョコも売れるそうです。

フランスのチョコレート業界は安定している

チョコレート業界も順調ということで、フランスでは約3万人が雇用され、その半数がチョコレート生産に従事しているそうです。

フランス人の嗜好はやっぱりグルメ?

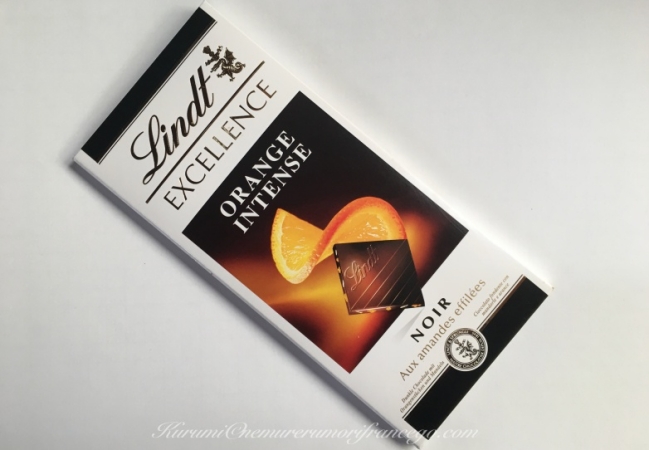

好みはそれぞれですが、フランス人が大好きなチョコレートは

- ブラックで

- カカオ配合たっぷりの

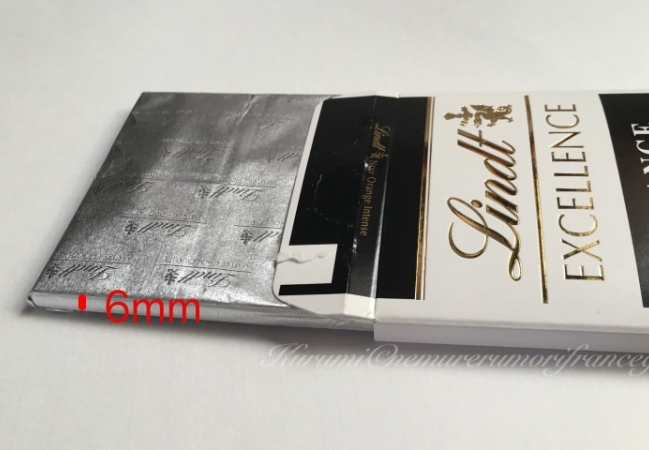

- 薄い板チョコ

ヨーロッパ諸国の中でもフランスだけの特徴的な嗜好です。

板チョコはフランス語で tablette de chocolat/タブレット ドゥ ショコラ。

ヨーロッパのミルクチョコレートは濃厚で甘みが強いからかもしれませんね。

買う場所は必ずしも chocolatier/ショコラティエ/チョコレート屋さん でチョコレート職人によるとびきりのチョコレートがいいのではなく、スーパーでの買い物が80%。

カカオたっぷりで薄い、というのはつまり raffiné/ 上品なチョコってことね。どのくらい薄いの?

小さい頃からチョコレート漬けで育つ子どもたち

日本では小さいうちは、特に虫歯の予防からも、甘いものはなるべく食べさせないようにと考える親が多いと思われますが、フランスでは

- 朝のショコラショー(ホットココア)

- パンにチョコレートスプレッドのヌテラ(あとで詳しく!)

- パンオショコラか、パンに板チョコを挟んじゃったり

(* ゚ω゚ *)

で1日が始まり

- おやつにチョコレート菓子

- クレープやワッフルにヌテラをたっぷり

(((*Oдo;)

板チョコはカカオ消費全体の33%、その他はチョコレート菓子やスプレッド、ココアパウダーなども多く食されています。

カカオの味に明けてカカオの香りに暮れる感じですね。

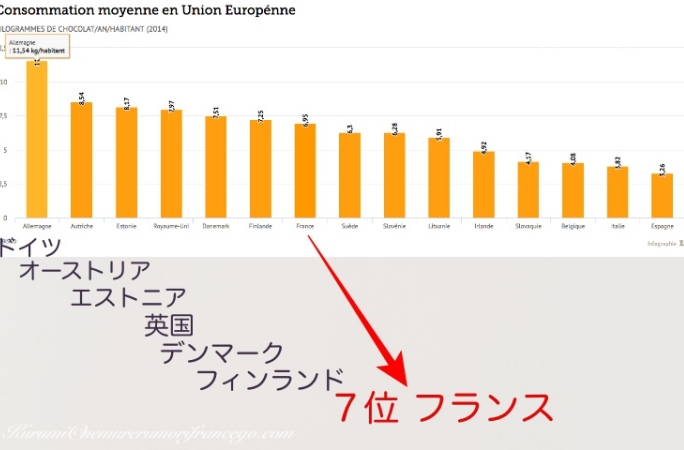

ヨーロッパ諸国内でのフランスのチョコレート消費ランキングは?

ヨーロッパの1人当たり年間のチョコレート消費量です。

フランスはかなり上位だろうと思いましたが

(´・∀・`)

フランスの上には6カ国も!

ダントツ1位のドイツでは、フランスの倍❗️食べています(つ゚o゚⊂)

1位 ドイツ 11.54kg

2位 オーストリア 8.54kg

3位 エストニア 8.17kg

4位 英国 7.97kg

5位 デンマーク 7.51kg

6位 フィンランド 7.25kg

7位 フランス 6.95kg

8位 スウェーデン 6.3kg

9位 スロベニア 6.28kg

10位 リトアニア 5.91kg

11位 アイルランド 4.92kg

12位 スロバキア 4.17kg

13位 ベルギー 4.08kg

14位 イタリア 3.82kg

15位 スペイン 3.26kg

16位 ポーランド 3.0kg

ベルギーの13位は意外ね。プラリネクリームのシェル型チョコレート大好きよ

チョコレートをやめられない理由

フランス人女性の13%、男性の6%が、チョコレート依存症といわれています。

そもそもチョコレートってどんな食べもの?

薬物もチョコレートも、脳を活性化させます。チョコレートは物質依存に関与するホルモンであるドーパミンの放出を促進する。

ビタミンB1とB2、ポリフェノール、マグネシウム、リンまたはフラボノイド…カカオには800種類以上の物質があり、栄養の金鉱山といえる。

2012年、欧州食品安全機関(EFSA)は、心臓血管の健康の利点について肯定的な意見を述べた。数多くの科学的研究は、チョコレートが我々の認知能力に有益な効果を有することも示している。テオブロミンを含んでいるため、心を落ち着ける効果がある。

ー栄養学者フランク・セニニンガー(Franck Senninger)

チョコレートはタバコやコーヒーと同じように、

きょう食べたら、明日も食べたくなる、食べずにはいられない、依存しやすい性質があるといわれています。

チョコレートの食べ過ぎによる問題は、砂糖と脂肪の取り過ぎですね。

また、私は冷えとり歴9年目なのですが、その間に知り得たことは

人の体は、冷えるほどに、甘いものを欲するようにできているといわれています。

チョコレートを止める必要はあるか?

砂糖と脂肪の過剰、という視点からは、チョコレートを大量に食べ続けていいことはありませんね。

私が日本を離れて思うことですが、日本にはしょっぱい食材、お菓子があります。

お醤油味の食品、お味噌の風味、塩のきいたものなどが、沢山ありますね。

日本では当たり前のことですが、だからなおのこと、チョコレートの甘さが引き立つともいえるのではないでしょうか。

和風料理の風味と、カカオ風味が互いに引き立て合っているといえなくはないと思うのです。

例えば、和食の食後に甘いチョコレートを食べ、すると今度はごませんべいが食べたくなり、その後、またチョコレートの甘さが欲しくなり・・・を繰り返しやすい環境だと感じます。

チョコレートばかりに罪悪感を感じる前に、このようなサイクルで甘いものを欲していないかも振り返ってみるといいと思います。

チョコレートの性質を知っておけば、闇雲にチョコレートを食べたい気持ちも変わってくることと思いますし、チョコレートを敢えて止めることで、デメリットだってあるわけです。

やめなきゃ・・・とガマンすることの反動はコワイわ

チョコレートを止めることより先に対策すること

個人的に8年間、実践&実感していることですが、ご参考になることがありましたら幸いです。

- 1にも2にも、お腹と足を冷やさない。

- 冷たい食べ物飲み物に注意。

- 食事は腹8分。バランスよく食べることより大切。

- どんなものでもとにかくよく噛んで食べる。

- 心穏やかに暮らす心がけ。

このことが分かると、甘いものとも自然に距離ができて来るものです。

チョコレートが食べたいなら、具体的にはどう対策すればいいか?

チョコレートに限りませんが、安価なスイーツを沢山食べても、なかなか心は満たされないもの。

量より質。

カカオ成分が少ないチョコレートは栄養面も劣ります。

フランスでは、チョコレートはカカオが70〜80%含まれていると、チョコレートのメリットが最大限に生かされるといわれています。

良質なチョコレートは、食べた後の満足感も確実に違います。

チョコレートの代わりになるもの

砂糖不使用のキャンディ。

ありきたりと思うかもしれませんが、

- チョコレートを食べたいのか?

- 口がさみしいだけなのか?

チョコレートを手に取る前に、ひと呼吸おいてみるといいです。

ストレスで食べたいだけのときって、意外と多いものですよね。

女性は特に、過食が止まらない時期がありますしね。

フランス人は世界一、ヌテラ好き。

チョコレート消費はヨーロッパ7位のフランスですが、多くのフランス人が大大大好きなのは、

チョコレートスプレッドの nutella ヌテラです。

ヌテラとは?

イタリアのフェレロ社が製造後、世界中に出回っているチョコレートスプレッド。

Seine-Maritime にある Villers-ecalles 工場では、1日当たり100万個のヌテラを生産し、うち70%がフランスで消費され、残りは輸出されます。

ヌテラの成分

カカオ、パーム油、脱脂粉乳、ヘーゼルナッツ(クルミ)、砂糖、レシチンなど で、

内、パーム油と砂糖が72%。(輸出国によって成分配合が異なる)

2018年1月25日に、チェーンスーパーで価格を70%オフ(€4.50 から €1.40)にしたことで、ヌテラを買い占める人々が押し寄せ、掴み合いや器物破損などの暴行沙汰となりました。

フランスでは元値以下で小売することは違法です。

フランスの驚異的なヌテラ消費量

フランス人は世界160か国に出回るヌテラの26%を食べ、

フランスで1日当たり、100万個(瓶)が食べられていることに。

フランス人の半数が朝食にサンドイッチを食べていて、そのサンドイッチの60%がヌテラサンドイッチだそう。

私はパリで初めて食べたとき、美味しそうに見えて期待が大きすぎたのか、エラくがっかりした記憶があります( ̄^ ̄ 😉

ヌテラでちょっとフランス語

ヌテラやジャム、マスタードなどの容器は 瓶でもプラスチックでも

pot/ポ/壺 といいます。

ジャム1個(ひと瓶)なら

un pot de confiture

「一杯やろう」というフレーズも

boire un pot といいます。

(*^-^)

ヌテラに殺到する人も多いながら、チョコレートはカカオの多い良質なものを取り入れていることがわかりますね。

チョコやスイーツが溢れるフランスですが、砂糖や脂肪のキケンを感じている人も多いので、他国に比べて肥満率が低いのかも知れませんね。

この記事の出典:

http://www.lefigaro.fr/

https://www.planetoscope.com

https://www.francebleu.fr/

Merci et à bientôt !

この記事へのコメントはありません。